Cession: La cession de créance

Aides de travail appropriées

Souvent, des clauses dites de sécurité sont intégrées dans les contrats pour renforcer et garantir une dette contractuellement assumée, qui dépendent de l’obligation principale et ne sont dues que si, en principe, l’obligation principale peut être réclamée. Par exemple:

- Pénalité contractuelle (art. 160 ss. CO)

- Dédit (art. 158 CO)

- Réserve de propriétés (art. 8 LP et diverses ordonnances)

- Retenue sur salaire (art. 323a CO)

Dans le cas de ce que l’on appelle l’accord de sécurité, un autre objet ou une autre partie contractante (autre que celle fi gurant dans le contrat principal) est souvent amené à garantir la bonne exécution du contrat principal, par exemple:

- Gage immobilier (art. 793 ss. CC)

- Droit de rétention (art. 884 ss. CC)

- Gages sur les créances et autres droits (art. 899 ss. CC)

Toutefois, la protection contre les pertes peut également être assurée par d’autres mesures juridiques prises en temps utile, telles que:

- Hypothèques légales (art. 837 CC)

- Compensation (art. 120 CO)

- Cession des créances (art. 164 ss. CO)

- Reprise de dette (art. 175 ss. CO)

Outre l’application des garanties ci-dessus, il est recommandé de se protéger contre les pertes fi nancières avant tout par une «gestion» correcte des rémunérations, des salaires pour le travail, des honoraires, par exemple par des factures intermédiaires détaillées mensuelles ou trimestrielles, en demandant le paiement d’avances de frais (surtout si les services externes doivent être fi nancés en amont) ainsi que par un système de relance contrôlé et un recouvrement rapide. Si nécessaire, le recouvrement de la dette est lancé ou une action en justice est engagée. La protection contre votre propre perte doit primer sur l’indulgence non fondée ou même la négligence: vous n’êtes ni une banque ni Pestalozzi!

La compensation, la cession ou le transfert des subventions ainsi que la reprise de la dette seront traités plus en détail ci-dessous.

Compensation

Si deux personnes se doivent mutuellement des sommes d’argent ou d’autres prestations de même nature, chacune peut compenser sa créance avec l’autre, pour autant que les deux créances soient exigibles (art. 120 al. 1 CO).

- Celui qui veut compenser doit être créancier de la partie compensatrice et cette dernière doit à son tour être créancière de la partie compensatrice.

- Les deux revendications doivent être similaires en termes d’objet (par exemple, de l’argent). Similaire ne signifi e pas égal.

- La créance de compensation doit être exigible, c’est-à-dire que le créancier qui veut faire valoir une telle créance doit être en mesure de prouver que sa créance est exigible.

- La créance du compensateur doit être exigible, c’est-à-dire que les créances prescrites ne peuvent être compensées (exception art. 120 al. 3 CO).

- La possibilité de compensation peut être supprimée, par accord des parties, pour les deux partenaires ou pour un seul (art. 126 CO).

- La compensation ne peut être exclue en vertu de dispositions légales existantes (art. 125 CO).

- Le débiteur doit informer le créancier de son intention d’exercer son droit de compensation. Il est avantageux de le faire par écrit.

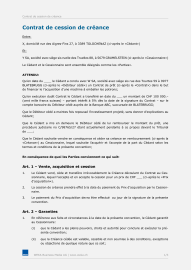

Transfert ou cession d’une créance

Les créances, comme les autres droits, peuvent faire l’objet d’un contrat de vente. L’acte d’exécution n’est pas un transfert de propriété mais une cession de créance.

Le transfert d’une créance est également appelé cession. Il s’agit en effet d’une cession de créance par contrat entre l’ancien créancier et le nouveau créancier. Si la cession est légalement convenue, elle entraîne un changement de créancier.

Recommandations de séminaires

Le créancier précédent est le cédant, le nouveau le cessionnaire. Le contrat est conclu entre le cédant et le cessionnaire; le débiteur ne participe pas au contrat.

Selon l’art. 164 al. 1 CO, toutes les créances d’un créancier sont cessibles. Les créances futures non encore échues, les créances contestées et conditionnelles peuvent également être cédées. Cependant, la cessibilité peut être exclue par:

- les dispositions légales (art. 333 al. 4 CO; de nombreuses interdictions de cession se trouvent dans le droit public, notamment les créances de rentes de l’AVS et de l’AI ne sont pas cessibles)

- accord entre le créancier et le débiteur.

Pour être valable, la cession doit prendre la forme écrite (art. 165 al. 1 CO). Toutefois, seule la déclaration du cédant doit être écrite; l’acceptation par le cessionnaire peut se faire sans aucune formalité (même tacitement).

Pour le débiteur, la cession a pour conséquence qu’il ne peut payer le cédant qu’avec effet libératoire, à condition toutefois que le débiteur ait été informé de la cession. Il est donc dans l’intérêt du cessionnaire que cette notifi cation soit faite dans les meilleurs délais. Elle ne requiert aucune forme particulière et peut être faite par le cédant ou le cessionnaire.

La créance passe au cessionnaire de la même manière qu’elle existait avec le cédant. Cela signifi e que le débiteur peut invoquer des moyens de défense

- qui sont dirigés contre l’existence de la créance cédée;

- qu’il avait déjà contre le cédant;

- ceux auxquels le débiteur a droit contre le cessionnaire.

Si une créance est cédée en vue d’un paiement (à titre de paiement), le cessionnaire ne doit prendre en compte que le montant qu’il a reçu du débiteur ou qu’il aurait pu recevoir s’il avait fait preuve de diligence (art. 172 CO).

Reprise de dette

La reprise de dette est la contrepartie de la cession. La prise en charge de la dette entraîne un changement de débiteur. La reprise de dette est un contrat entre le créancier et un tiers (cessionnaire). Le débiteur précédent n’est pas impliqué dans le contrat en tant que partie. Contrairement à la cession, il n’y a pas d’exigence formelle légale pour la reprise de dette.

Outre cette prise en charge effective de la dette, les institutions juridiques suivantes relèvent de ce titre:

- la promesse de libération ou de prise en charge interne de la dette (art. 175 CO): il s’agit d’un contrat entre le débiteur et un tiers dans lequel ce dernier promet au débiteur de prendre en charge sa dette. La prise en charge interne de la dette n’entraîne pas un changement de débiteur; le débiteur précédent reste obligé envers son créancier.

- la prise en charge cumulative de la dette, qui n’est pas réglementée dans le Code des obligations: il s’agit d’un contrat entre le créancier et un tiers dans lequel le tiers prend en charge la dette de manière solidaire. Le débiteur précédent n’est pas libéré, le tiers devient un débiteur solidaire aux côtés du débiteur précédent.

- la reprise de fonds de commerce, de biens et de créances gagées: ces institutions juridiques sont spécifi quement réglementées aux art. 181–183 CO.

Actualités: les frais de recouvrement de créances sont adaptés aux besoins de la pratique

Lors de sa séance du 28 avril 2021, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation relative à une modifi cation de l’ordonnance sur les émoluments de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ordonnance sur les émoluments LPF) et a approuvé l’ordonnance révisée. La révision entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Avec cette dernière, divers ajustements seront apportés à l’ordonnance sur les taxes. Par exemple, les offi ces de recouvrement peuvent désormais facturer une taxe de CHF 8.– si le débiteur est invité à accepter un document de recouvrement en personne à l’offi ce. En revanche, l’enregistrement du retrait d’une créance par l’offi ce de recouvrement compétent sera à l’avenir gratuit. En outre, le montant maximal des frais de justice dans les procédures sommaires LP sera augmenté afi n que les tribunaux puissent mieux tenir compte de leurs coûts dans les cas individuels. Pour l’instant, le Conseil fédéral renonce à percevoir un émolument de CHF 5.– pour les demandes de poursuite qui ne sont pas présentées sous forme électronique, comme le prévoit l’avant-projet. À cet égard, elle veut attendre, avec une modifi cation de l’ordonnance sur les taxes, qu’une réglementation générale soit élaborée et mise en oeuvre dans le cadre du projet Justitia 4.0, qui vise à introduire de manière généralisée les transactions juridiques électroniques dans les procédures pénales, civiles et administratives.

Le postulat 18.3080 «Des émoluments trop chers en matière de poursuite et de faillite?» adopté par le Conseil national, charge le Conseil fédéral d’examiner les frais dans le domaine de la LP et, en particulier, de vérifi er si les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence sont respectés. Ce travail est en cours et sera réalisé indépendamment de la modifi cation de l’ordonnance sur les émoluments qui a maintenant été adoptée. Il est prévu que le rapport de postulat puisse être adopté par le Conseil fédéral dans le courant de l’année.